執筆 エフエムシー・ケミカルズ株式会社 島 克弥

*本内容は、植物防疫 第74巻第4号に掲載

はじめに 農林害虫防除研究会埼玉大会で,筆者らが「薬剤抵抗性管理としての“ブロック式”防除」でIRAC(InsecticideResistance Action Committee)が提唱している作用機構分類(IRACコード)の利用と“ブロック式”ローテーション散布を紹介して以降(島・白石,2010),害虫の抵抗性管理の基礎となるIRACコードの利用や「ブロック式」をさらに発展させた「世代間ローテーション」が,学会やシンポジウムで発表され,雑誌へも掲載されている。このほか,国の委託プロジェクト研究「薬剤抵抗性プロ」(ゲノム情報等を活用した薬剤抵抗性管理技術の開発)の実施とガイドライン案(2019)が発行され,多くの農業関係者に認知されるようになってきた。特に,RACコードの利用では2016年に各県へ農林水産省消費・安全局植物防疫課長通知として,発生予察に関し「作用機構分類(IRAC・FRACコード)を併記すること」が明記され(27 消安第 5899号),2019年では各県の防除指針などへのRACコード掲載が44県に及んでいる(山下,私信)。

IRACの日本支部であるJ IRACでは,リーフレット「チョウ目用殺虫剤の抵抗性管理に関するお願い ~ジアミド剤を例として~ ver.1702」を作成・配布,説明会を実施し,「世代間ローテーション」を基礎とした薬剤抵抗性管理普及を行ってきた。しかし,殺虫剤抵抗性管理(Insecticide Resistance Management,以下 IRM))の普及とそのリスクコミュニケーション(以下 リスコミ)を推進していくうえで,本分野関連用語の定義のあいまいさから,ローテーション散布を実施するうえでの剤数,「世代間ローテーション」で,世代の重なった場合の考え方等,いくつかの課題が浮き彫りとなった。そこで,IRMの普及やリスコミ上の課題とIRMを考慮した防除暦(=IRM 防除暦)の実例や考え方について紹介する。

本稿は,2019年7月に開催された第24回農林害虫防除研究会沖縄大会において発表した内容に,新しく入手した情報を追加した。本稿執筆にあたりご協力をいただいたJ IRACのメンバーの日本曹達株式会社,バイエルクロップサイエンス株式会社,日本農薬株式会社,シンジェンタジャパン株式会社,石原バイオサイエンス株式会社,アグロカネショウ株式会社,BASFジャパン株式会社,住友化学株式会社,ダウ・アグロサイエンス日本株式会社,三井化学アグロ株式会社,丸和バイオケミカル株式会社に感謝申し上げる。

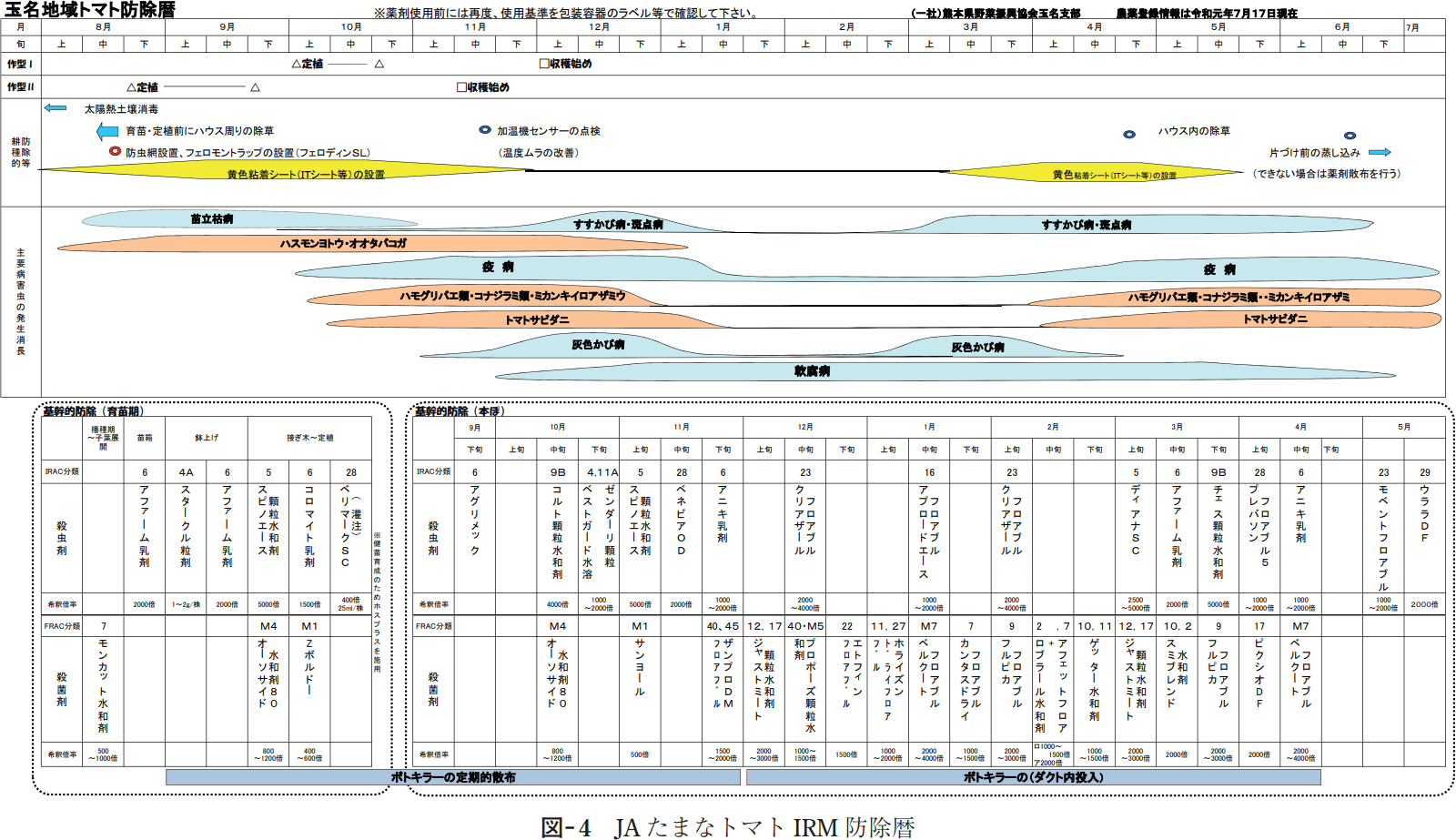

また,本稿を作成するにあたり,IRM 防除暦や関係する資料をご提供いただいた西嶋豊志氏,嶋村容一氏(JA たまな),彌冨道男氏(玉名地域振興局),杉浦直幸氏(熊本県庁),資料を提供いただいた岡崎真一郎氏(大分県西部振興局)に御礼申し上げる。Deep Understanding of Pesticide Rotation for IRM and Spray Calendar with IRM. By Katsuya SHIMA

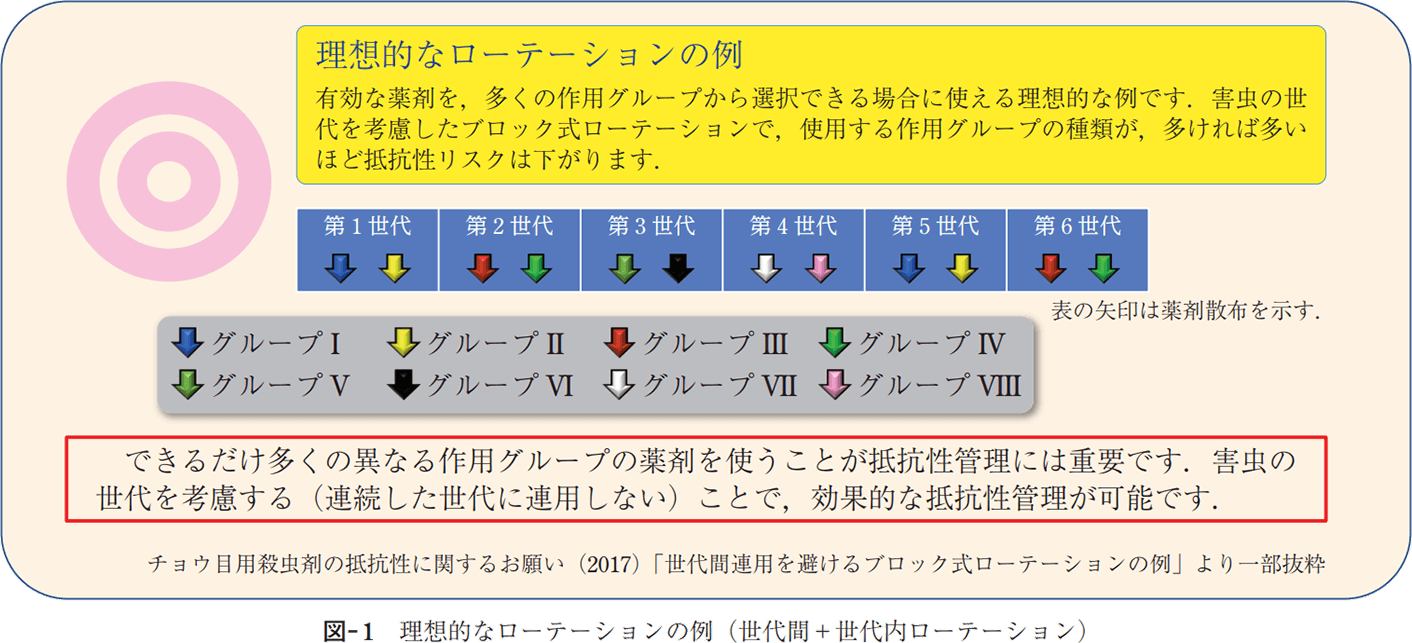

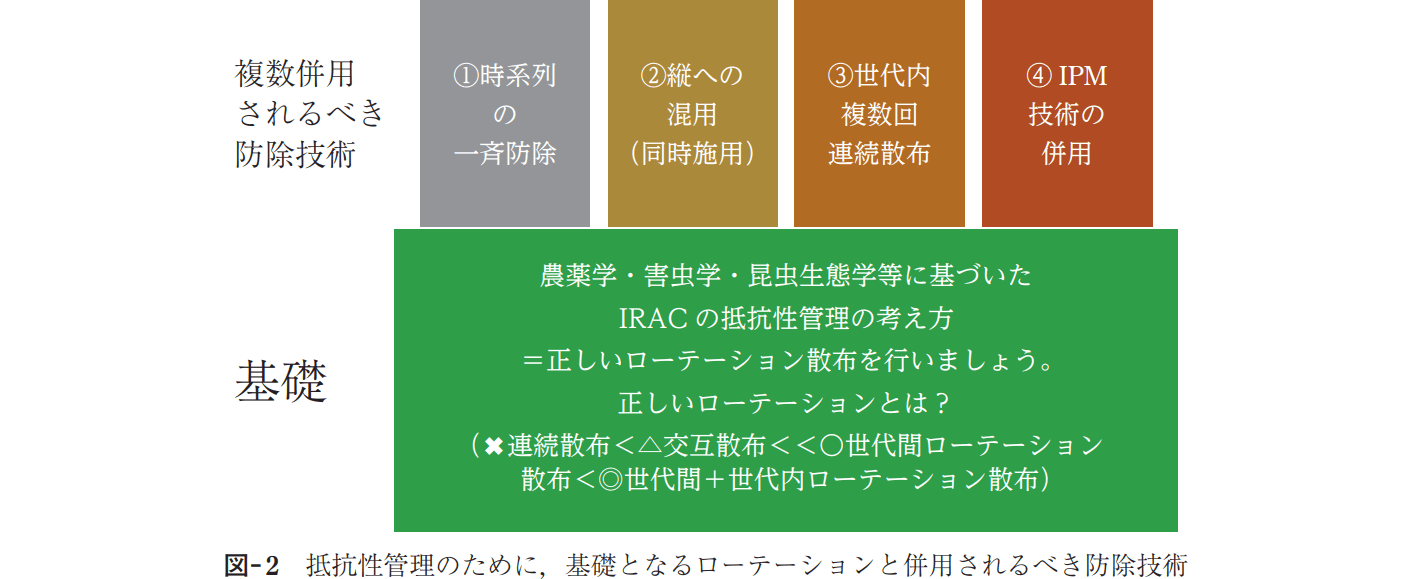

(キーワード:ローテーション,世代間ローテーション,世代内ローテ―ション,抵抗性管理防除暦,IRM 防除暦) I 殺虫剤ローテーションを理解する 1. 理想的なローテーションとは 「世代間ローテーション」とは,害虫の世代と殺虫剤の作用機構の両方を考慮したもので,薬剤の使用タイミングを害虫の世代で考える方法である。害虫の世代別に作用機構の違う剤に換えることによって,世代間(子の代,孫の代も違うグループの剤を使用)での連用を避けることができる(島,2017)。虫の世代を考慮した「世代間ローテーション」を基礎とし,さらに「世代内ローテーション」を組み込めれば理想的なローテーション(図―1)と言える。この際,剤名や有効成分名が違っていても作用機構が同じ剤があるので注意が必要である。IRMのコツは「抵抗性遺伝子を持った個体を圃場から如何にして減らし,かつ低密度に維持するか」にある。この点を考慮すると「世代間ローテーション」を基礎にして,他の複数の防除技術や方法と組合せることが有効と考えられる(図―2)。この考え方は,植物防疫 71巻において,詳しく解説しているのでぜひとも参考にしてほしい(島,2017)。

さらに作用機構をより深く理解するために,IRACのHP(https://www.irac-online.org/countries/japan/) にある「殺虫剤作用機作注)のチュートリアル(日本語版v1.0)」は最新の作用機構の資料として一読をお勧めする(注:作用機構と作用機作は同意)。

また,RACコード表については,農薬工業会のHP(http://www.greenjapan.co.jp/irac.pdf)に「日本における農業用殺虫剤の作用機構」がある。特に商品名からRACコードを調べる際は役立つので参考にされたい。

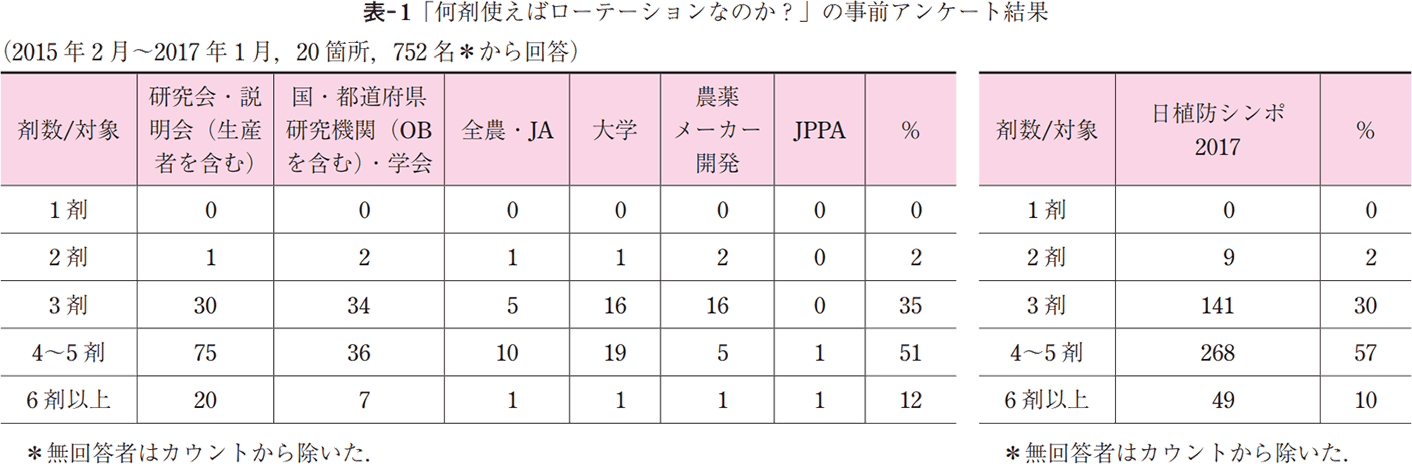

2. 深い理解(コミュニケーション)が必要 抵抗性に限らず技術を理解し,生産者とコミュニケーションを行うためには,専門用語の定義の共通理解が前提かつ重要となる。その一例として,ローテーションとその剤数の関係について考えてみる。2015~17 年にかけての筆者の講演において,講演前に「一体,何剤使えばローテーションなのか?」という問いかけを聴衆に対して行った。その結果を表―1に示す。3剤以上をローテーション散布と考える人は全体の約98%と最も多かった。3剤以上とはいうものの,これ以上の薬剤があるにこしたことはなく,研究者・指導者では4剤以上との意見が多いという認識が示された。

島(2010;2017)が示したように,3薬剤を使用したローテーション散布でも,「世代間ローテーション」を考慮しないと,連続した世代に同じ作用機構を有する薬剤が連続的に散布され,抵抗性発達の危険性を増す場合もある。ローテーション散布を実施する場合は,有効な薬剤数と「世代間ローテーション」を十分に理解して指導・実施する必要がある。

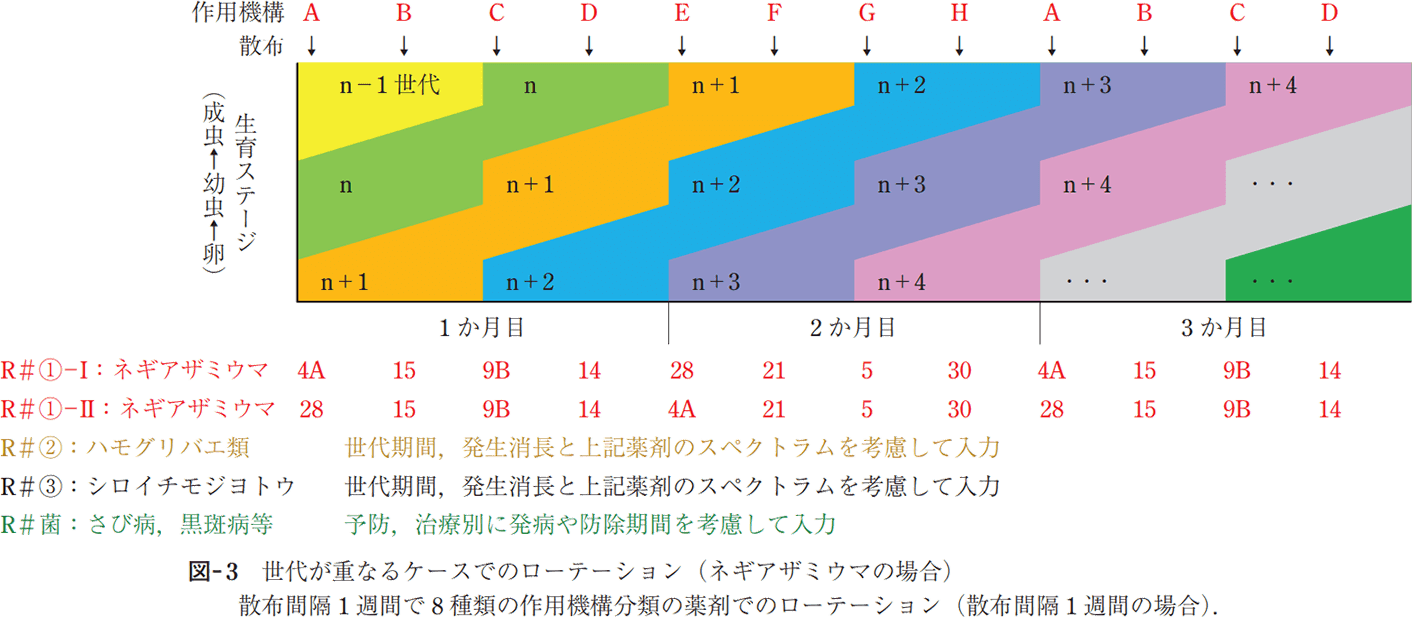

3. 世代間ローテーションは世代が重なるケースでも有効 講演会などでは,「世代間ローテーションは,世代が重なるケースでも使えるのか?」という質問が多く寄せられる。答えとしては「基本的な考え方を踏襲すれば,使えます」となる。害虫の個体に注目しつつ時系列を考慮し,具体的に図示してみると理解しやすい(図―3)。

例えばネギのネギアザミウマの場合で3世代が重なるケースを考えると,A剤にかかった3世代の各次世代は A剤には暴露していないことがわかる。B~H 剤もかかった3世代の各次世代は同じ剤にはかかっていない。すなわち,A―Hの作用機構の異なる8剤でローテーションできれば,害虫の世代が重なっていても薬のかかった各個体からの次世代には同一作用機構の剤はかからないことになる。このように,連続した世代に同一の作用機構の薬剤を散布しないことが重要である。

実際には,気温の影響でアザミウマの増殖の鈍る秋から春にかけては,1世代の期間が延び,成虫の産卵期間と卵期間は幼虫期間より短いこと,薬の効果や残効も考慮した散布間隔等から8剤は必要ないかもしれない。千葉のねぎの場合は感受性検定の結果を考慮し,作用機構の異なる6剤によるローテーション防除暦が作成・使用されている。

もちろん,薬剤数,害虫の世代のみならず栽培状況と薬剤の特性を理解した散布タイミングや散布方法も重要である。特に期間を通じて薬効が切れない「リレー散布」(田代,2007)の考え方は,抵抗性発現を抑えるうえで重要である。

II 殺虫剤抵抗性管理防除暦(IRM防除暦) 1. 具体的なIRM防除暦の作成方法 以下に,“JA たまな”のIRM 防除暦(図―4)を例に作成手順を示す。

(1)防除暦の有無と作成

既存の防除暦が存在する場合は,それを活用する。ただし,葉物作物の場合は,時系列の一斉防除の考え方(島,2017)を導入する。防除暦がない場合は,作物,作型,栽培体系,栽培期間,防除期間,残渣処理等を考慮し,グラフで横軸(時間軸あるいは期間)を決め,大まかな防除暦を作成する(図―4 上段)。

(2)重要な病害虫を選定(複数可)し,それらの病害虫を対象として,適切な防除タイミング(複数可)を考える(図―4 中段)。

(3)(2)の病害虫に対して,収穫物に与える被害の重要度と各剤の作用性,残効性,訪花昆虫影響,残渣処理,使用回数等の薬剤特性を理解して,栽培体系に合った剤を複数選定し,「世代間ローテーション」ができるよう防除暦に薬剤のはめ込みと使用順序を調整する。このとき,混用(同時施用),「世代内ローテーション」や「世代内連用」の技術を併用することができることも理解し,IRM 防除暦を作成する(図―4 下段)。

(4)積極的に総合的病害虫管理(Integrated PestManagement,以下 IPM)・総合的作物管理(IntegratedCrop Management,以下 ICM)技術も利用する。

(5)毎年現場での状況を把握し,もし感受性低下の兆候が見られた際には,次作のIRM防除暦の改定や更新を積極的に行う。

実際のIRM防除暦作成には,栽培,害虫,薬剤等に関しての総合的な知識が必要で,難しいように感じるかもしれないが,ほとんどの場合,既存の防除暦があれば,それに抵抗性発達に関する情報を追加すれば,容易に作成することができる。

2. IRM 防除暦の実例 (1) ケース1:抵抗性未発達の場合

トマトでは長年にわたりTYLCV媒介性のタバココナジラミが全国で問題となっている。熊本県ではJA,県,メーカーが協力し,タバココナジラミを施設に「入れない」,「増やさない」,「出さない」の3大スローガン(熊本県農政部,2003)を基軸に防除対策を行っている。

“JA たまな”では,殺虫剤の特性と「世代間ローテーション」のほかに,栽培技術,マルハナバチに対する影響,殺菌剤の特性とローテーション,散布薬剤の残効等を考慮し,病害虫抵抗性管理(病気は灰色かび病,葉かび病,疫病,うどんこ病,すすかび病等,害虫はハスモンヨトウ,オオタバコガ,アザミウマ類,コナジラミ類,ハモグリバエ類等)を含んだトマトのIRM 防除暦(図―4)を野菜振興協会玉名支部が作成し運用している。トマト以外にもミニトマト,ナス,いちご等の野菜類でもIRM 防除暦が作成され運用されており,近年,これらの作物で抵抗性の問題は出ていない(西嶋,古家,彌冨,杉浦,私信)。“JA たまな”作成の最新の「玉名地区トマト防除暦(2019)」を示した。殺菌剤についても,抵抗性が発達しにくいマルチサイト剤を栽培初期に使用するなどの工夫や特徴が見られる。

また,抵抗性遺伝子頻度を高めないための薬剤抵抗性管理対策として,山本(2019)は「5つのない」(「入れない」,「3つの増やさない」,「出さない」)について言及しているので参考にされたい。

(2)ケース2:抵抗性が発達した場合

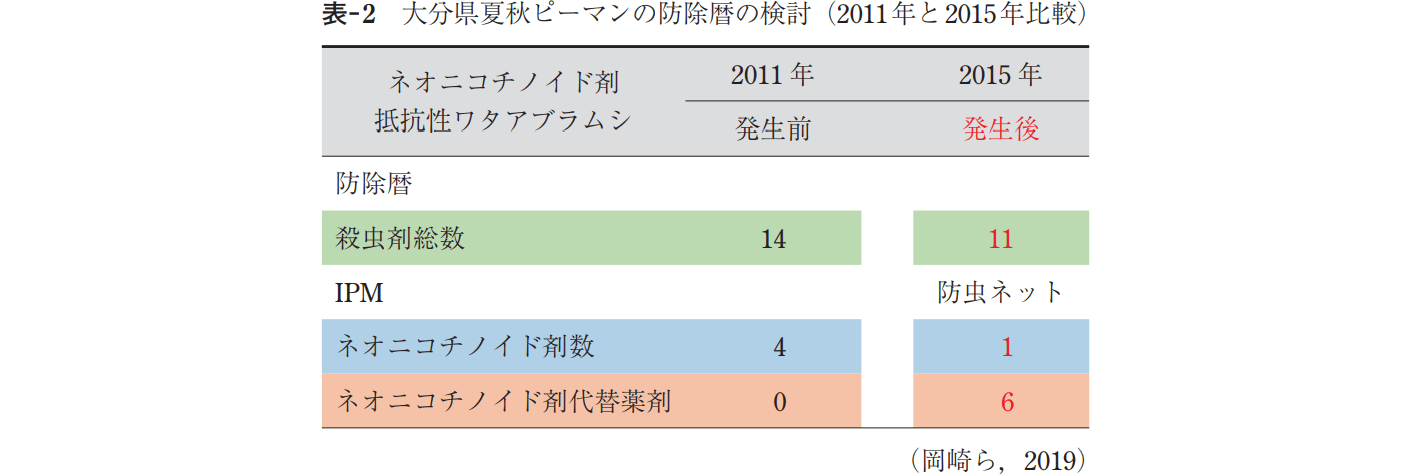

岡崎ら(2015;2019)は,2012 年に大分県全域の夏秋ピーマン産地で多発したネオニコチノイド剤抵抗性ワタアブラムシに対して,2013~14 年にかけて早急な研究・普及・現場対応を行い,IRM防除暦を作成・開示した。この防除暦に基づく一斉防除の実施により抵抗性問題は沈静化し,2015年以降は,ネオニコチノイド剤抵抗性ワタアブラムシは大きな問題になっていない。この場合,ワタアブラムシ以外の害虫としては,モモアカアブラムシ,タバコガ類,アザミウマ類,ハダニ類,コナジラミ類があり,防虫ネットなどの物理的防除法も考慮してIRM防除暦を作成している。抵抗性ワタアブラムシ発生前の2011年と2015年の薬剤構成を比較すると,ネオニコチノイド剤の使用が減り,代替薬剤に置き換わっていること,防虫ネットなど物理的防除法を導入することにより,殺虫剤の総使用回数が減少していることが見てとれる(表―2)。

おわりに 現場での薬剤抵抗性発達の問題は待ったなしの状況である。薬剤抵抗性発達を抑制するためには,IRACコードの利用や「世代間ローテーション」などの理解を深め,薬剤抵抗性管理を行っていかなければならない。現場で薬剤抵抗性管理を行うには,この理解を基にした防除暦の作成が有効となる。

本稿では,IRM防除暦について,その作成方法や実例をケース別に紹介した。現場での指導実施や防除暦を作成される場合の参考あるいはヒントになれば幸いである。

生産現場において,IRMやIPMはICMに包含される(THACKER, 2002;van EMDEN and SERVICE, 2004;山本,2019)。IRMやIPM技術を普及する指導者・指導機関は,常に作物生産を意識した栽培管理を中心としたICMの中で,生産者へ薬剤抵抗性管理(PRM;Pesticide Resistance Management)をご指導していただきたい。

引用文献

1)IRACホームページ : 「殺虫剤作用機作のチュートリアル(日本語版 v1.0)」 : 75pp.,https://www.irac-online.org/countries/japan/

2)IRACチョウ目部会日本支部会(2017): チョウ目用殺虫剤の抵抗性管理に関するお願い~ジアミド剤を例として~Ver.1702 : 6pp.

3)熊本県農政部(2003): 「トマト黄化葉巻病防除技術指針」 :30pp.

4)農研機構(2019): 「薬剤抵抗性農業害虫管理のためのガイドライン案」 : 232pp.,https://www.naro.affrc.go.jp/publicity_report/publication/pamphlet/tech-pamph/121745.html

5)農薬工業会ホームページ : 「日本における農業用殺虫剤の作用機構」,http://www.greenjapan.co.jp/irac.pdf

6)岡崎真一郎ら(2015): 第59回日本応用動物昆虫学会(山形大会)講演要旨集 : 206.

7)━━━━━━ら(2019): 第63回日本応用動物昆虫学会(つくば大会)講演要旨集 : 154.

8)島 克弥・白石 慎(2010): 第1回農林害虫研究会(埼玉大会)講演要旨集 : 24.

9)━━━━━(2017): 植物防疫 71 : 675~681.

10)田代暢哉(2007): 果樹の病害虫防除 だれでもできるラクして減農薬,農山漁村文化協会,東京,143pp.

11)THACKER, J. R. M.(2002): An Introduction to Arthropod PestControl, Cambridge Univ. Press, London, 380pp.

12)van EMDEN, H. F. and M. W. SERVICE(2004): Pest and VectorControl, Cambridge Univ. Press, London, 349pp.

13)山本敦司(2019): 植物防疫 73 : 766~773. |